2025年9月16日至9月25日,中国科学技术馆与中国煤矿文工团携手打造的沉浸式舞台剧《华夏之光 - 文明的烛火》在中国科学技术馆206新空间上演。

剧情梗概

年轻记者齐观深度参与高海拔宇宙线观测站“拉索”的建设报道,见证了“拉索”捕获来自“蟹状星云”超高能光子信号的历史性时刻。

正是这次“捕获”,触发了一场时空穿越之旅。齐观来到北宋,亲历苏颂等科学家对“天关客星”的观测与记录。面对天象异变,苏颂坚持科学探索精神,为观测浩瀚宇宙、认识未知,推动了“水运仪象台”的研制。

古今对望,科学家追光而遇,沐光而行。那束穿越时空的光,不仅是宇宙的星光,更是一代又一代科学家静心笃志、心无旁骛,独创独有、创新创造,探索未知、艰苦奋进的精神之光,永恒照亮人类前行之路。

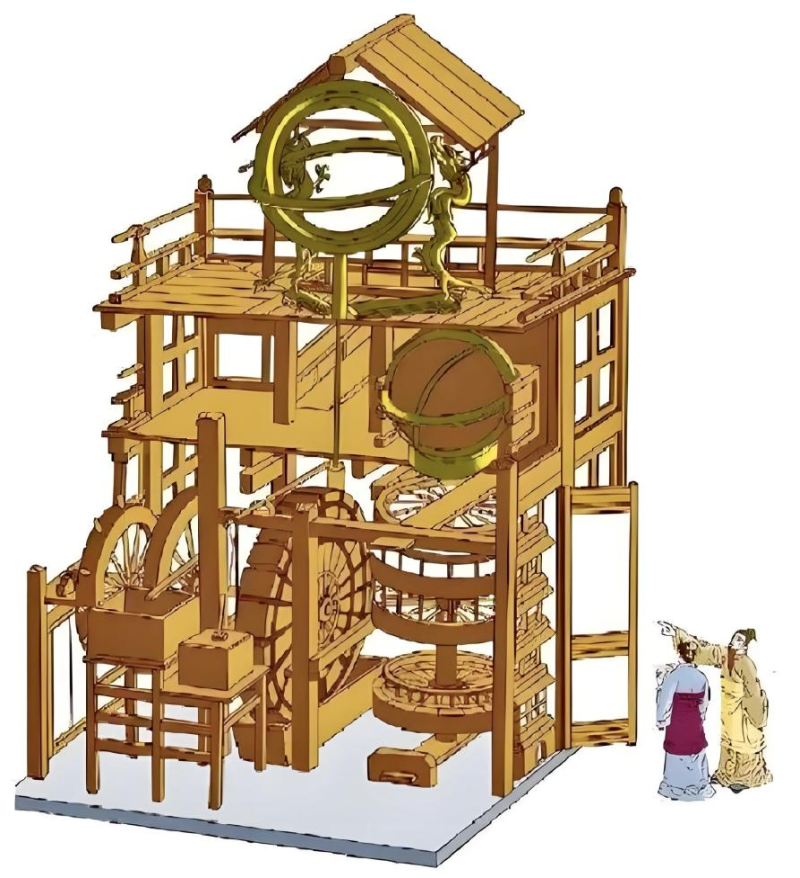

“水运仪象台”作为中国科学技术馆华夏之光展厅的经典展品,亦是本剧的核心IP。在剧中,它不仅是一座跨越千年的科学丰碑,更是我国古代科学家智慧、匠心与求真精神的生动象征。此刻,就让我们一同走近苏颂与他主持建造的水运仪象台。

苏颂(1020年12月10日-1101年6月18日),字子容,福建路泉州同安县(今属福建省厦门市同安区)人。中国北宋中期官员,杰出的天文学家、天文机械制造家、药物学家。苏颂博学多才,于经史九流、百家之说,及算法、地志、山经、本草、训诂等学无所不通。他领导制造了世界上最古老的天文钟“水运仪象台”,开启近代钟表擒纵器的先河。因其对科学技术,特别是医药学和天文学方面的突出贡献,故而被称为“中国古代和中世纪最伟大的博物学家和科学家之一”。

苏颂所研制的水运仪象台是一座高12米,宽7米,像三层楼房一样的巨型自动化天文仪器。它兼有观测天体运行,演示天象变化,以及随天象推移而由木人自动敲钟、击鼓、摇铃,准确报时的三种功用,使许多中外科技史专家为之叹服。

元祐元年(1086年)十一月,苏颂奉命检验当时太史局等使用的各架浑仪。他于元祐二年(1087年)八月请求“置局差官”,组建了“详定制造水运浑仪所”并吸纳韩公廉、王沇之等富有天文和科技专长的人才组成研制团队。经过七年的研制,元祐七年(1092年),终于制成了有世界性贡献的水运仪象台。

本文来自:中国数字科技馆

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:刘海华]

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号