“科学方法特训营”是中国科技馆2025年重磅推出的大型综合性科学教育活动。2025年主题设定为“筑梦星球”,核心任务是“建设具有一定真实功能的模拟外星科考站”,口号是“科学家、工程师与青少年一起,做一件了不起的事”。自2025年3月启动以来,20所项目合作校的500+青少年在“科学方法特训营”中,与科学家、工程师们一起,完成猜想→设计→验证→迭代的科学探究闭环实践。

在“科学方法特训营”项目式学习过程中,青少年们在科学家、工程师的指导下,完成了“建设外星科考站”系列创意作品。为展示青少年们阶段性实践成果,我们将分“外星交通”“环控生保”“能源收集”三期专题,展现创意作品从原创概念构想到创意方案设计,直至模型实体呈现的创新过程。

上两期,我们领略了“外星交通”“环控生保”创意作品的精妙,感受了青少年对外星科考车和基地生命保障系统的智慧探索。

今天,就让我们一同走进“能源收集”专题,一睹青少年们为外星科考站建造的“能量之源”吧!

【NO.1原创概念构想:突破想象的创意碰撞】

在人类向深空进发的征程中,如何在低光照、大温差、高辐射等极端外星环境下构建可靠的能源供给?

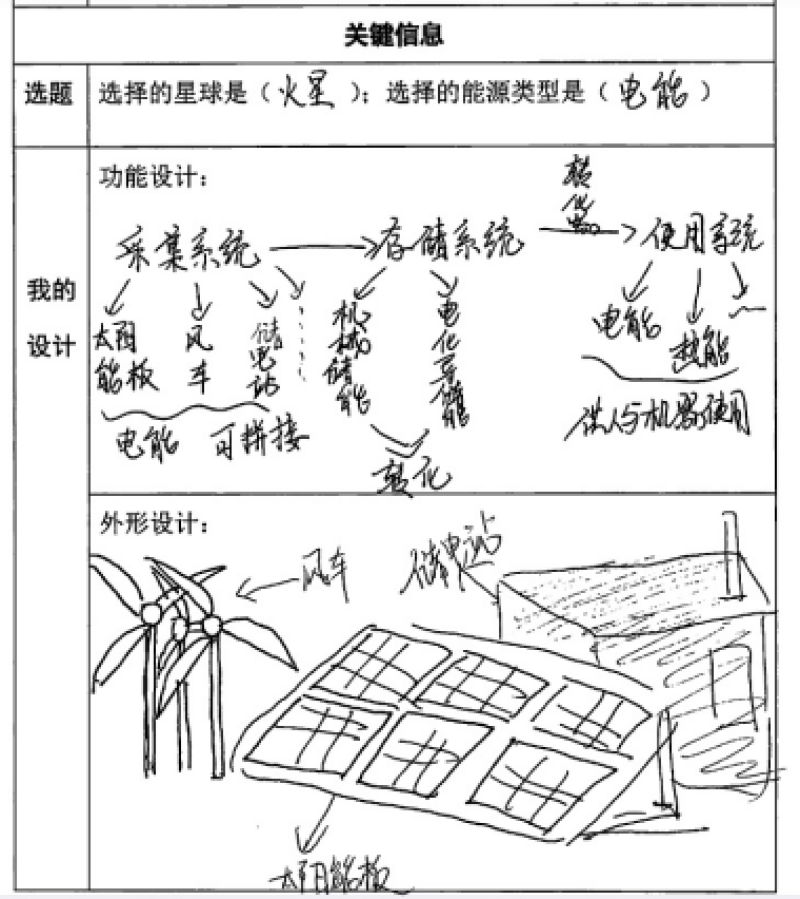

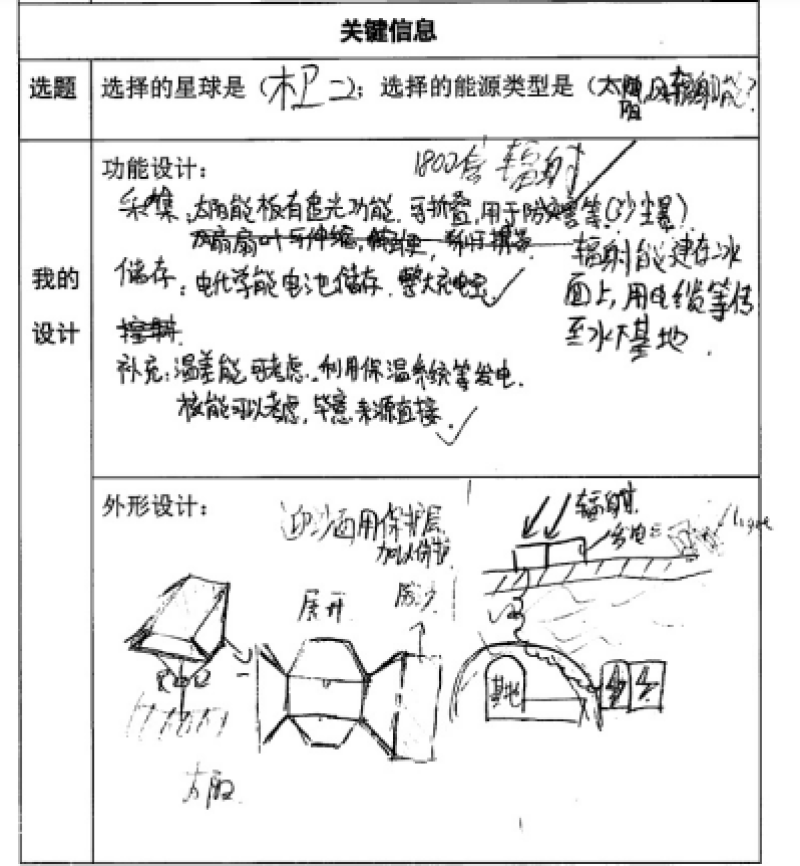

在科学家和工程师的指导下,青少年通过分析外星环境参数,结合前沿航天技术和生成式AI,开展了一场创新研讨会!青少年们综合考量能源系统稳定性、能量转换效率和工程实施难度等,创造性地设计出适应不同外星环境的能源收集方案。

这一思维碰撞的过程,激发了青少年的创新思维潜能,在他们心中埋下了星际能源探索的种子!

【NO.2创意方案设计:从创意草图到构建模型】

如何实现从能源收集方案到供能原型机的工程转化?

在工程师的指导下,青少年们先利用能源模拟组件、精密测试设备等开展能量转换效率、储能容量等模拟实验,通过数据采集与性能评估,科学论证了技术路线的可行性。

随后,选用安全环保标准的黏土、纸板、功能模块等材料,完成能源收集原型机的构建。在搭建过程中,青少年们重点测试太阳能装置的光照适应性、核能模块的稳定输出,以及储能设备的环境耐受性,通过“测试—分析—迭代”,确保原型机的稳定运行。

这一实践过程,不仅培养了青少年解决问题的工程思维,更彰显了青少年在太空能源技术创新中的创造潜力。

【NO.3模型实体呈现:科技与工程的完美结合】

如何实现科技与工程的完美融合?

科学家、工程师与青少年运用三维建模进行数字化设计,借助3D打印、激光切割等先进制造工艺,将原型机转化为交互模型,部分作品还集成了微型能源转换装置、精密能量监测系统等技术模块。

这些模块化、智能化、可交互的动态演示模型不仅诠释了未来外星基地能源收集系统的创新设计理念,更为外星能源开发利用提供了创新思路。

这一过程不仅激发了青少年的科研热忱,更让他们在沉浸式工程体验中领悟到航天工程“严谨与创新并重”的独特魅力。

这些凝聚着智慧与创意的能源收集系统模型,是青少年科学思维、工程实践和无穷创造力的生动体现。

“外星科考站”的建设之旅还在继续,更多精彩敬请期待!

本文来自:中国数字科技馆

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:刘海华]

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号